temps de lecture : 5 minutes

Le 13 février 2025, j’ai visité le laboratoire de la professeure Nabila Bouatia-Naji, membre du Paris Centre de Recherche Cardiovasculaire (PARCC), affilié à l’Inserm et à l’Université Paris Cité. Ce laboratoire mène des recherches sur la dissection coronaire spontanée (SCAD), une maladie qui provoque des crises cardiaques chez des personnes généralement en bonne santé, surtout des femmes entre 35 et 60 ans.

Nous, les patient-es, avons souvent du mal à accepter cette maladie. On en entend encore trop peu parler dans les médias. Peu d’informations sont données après notre infarctus, et les réponses médicales comme « c’est un coup de malchance » ne sont pas satisfaisantes pour nous. Cela peut mener à de sentiments de solitude et de désespoir. Dans les discussions entre patient-es, des questions récurrentes surgissent : « Quelles avancées en médecine ? Comment éviter une récidive ? »

Une visite au laboratoire pour mieux comprendre la SCAD

Il n’existe pour l’instant aucun traitement curatif ou préventif contre la SCAD ou la Dysplasie FibroMusculaire (DFM), une maladie associée à la SCAD. Les mécanismes sous-jacents restent mal compris, mais néanmoins des progrès sont en cours grâce à des scientifiques de divers domaines (médecine, biologie, biochimie, mathématiques et statistiques).

En tant que présidente de l’association SCADinfo, je souhaitais en savoir plus sur les recherches en cours. La professeure Nabila Bouatia-Naji, directrice de recherche, explore avec son équipe les mécanismes génétiques de la SCAD et de la DFM. Elle fait également partie du Comité Médical et Scientifique de l’association SCADinfo.

Elle a découvert la SCAD en 2014 lors de congrès européens et à Cleveland. La SCAD est une maladie qui n’est reconnue en médecine que depuis 10-15 ans.

Avec les membres de l’équipe:

En haut (en blouse) de g. à dr.: Mariette (SCADinfo), Pr Nabila Bouatia-Naji, Adrien Georges (Chercheur Inserm) et Charlie London (Ingénieur d’étude).

En bas, l’équipe d’analyse de g. à dr.: Joséphine Henry (doctorante) et Takiy Berrandou (Chercheur Postdoctorant), Mariette (SCADinfo)

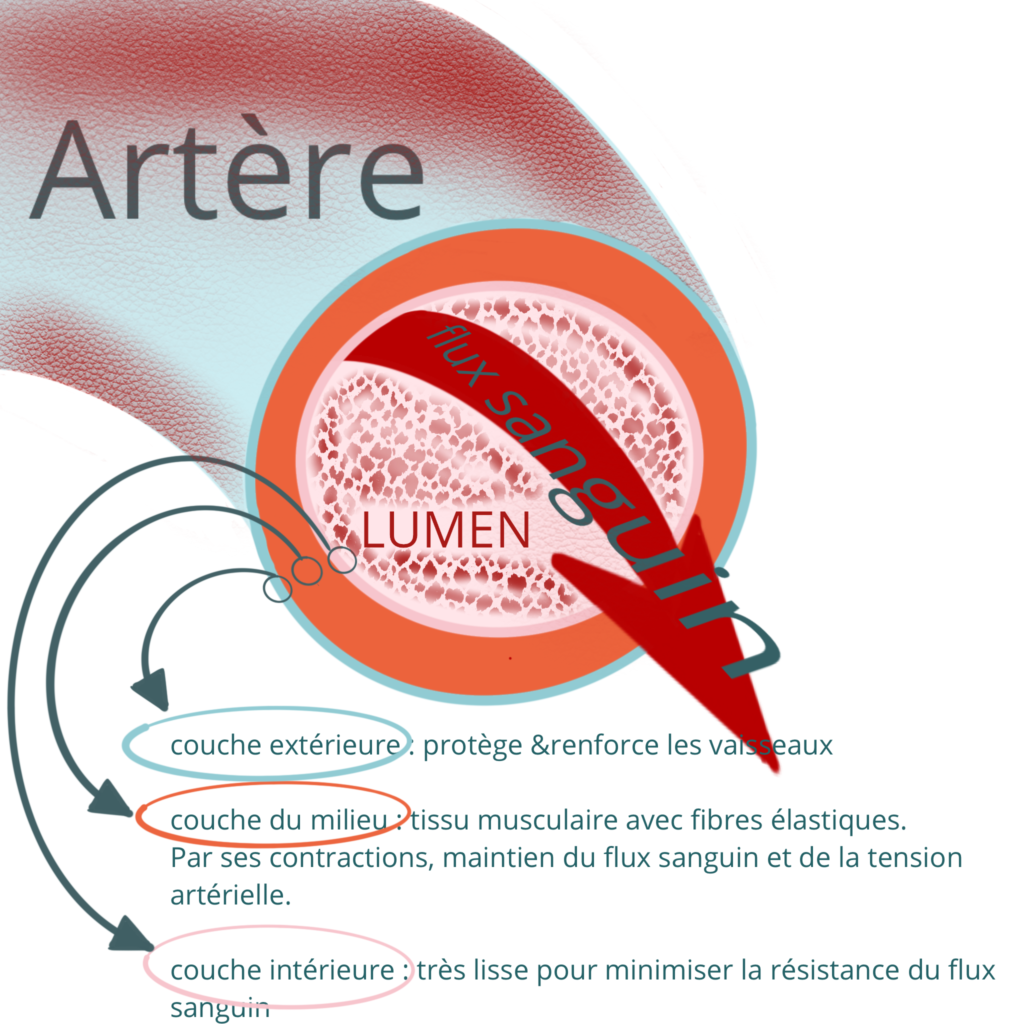

Les parois des artères

Les artères, autrefois considérées uniquement comme des conduits de transport sanguin. Les artères coronaires, par exemple, irriguent le cœur en apportant oxygène et nutriments. Elles se divisent en branches de plus en plus petites, formant des réseaux capillaires. Ces réseaux capillaires se retrouvent même à l’intérieur des tissus du cœur.

Mais on a découvert que les artères ont aussi un rôle d’échange d’informations. Les chercheurs s’intéressent désormais aux cellules des parois artérielles et à leurs gènes pour mieux comprendre des maladies comme la SCAD et la DFM. Ces maladies sont distinctes, mais partagent certains gènes communs.

La composition des parois

La paroi artérielle se compose de trois couches. Au laboratoire, on s’intéresse particulièrement à la couche intermédiaire (média), plus épaisse et plus musclée. C’est un muscle lisse : il fonctionne tout seul, automatiquement, en dehors de notre volonté. Il régule la taille de l’artère en se contractant ou se dilatant. Il contient des cellules lisses et des cellules de soutien comme les fibroblastes. Ces derniers sont responsables de la production de collagène et d’élastine, des protéines, essentielles à la fermeté et à l’élasticité des parois. Non seulement ces protéines sont importants pour la cohésion des cellules artérielles mais ils participent aussi à la régénération tissulaire. En cas de défaut, des problèmes comme des décollements, des sténoses ou des anévrismes peuvent survenir.

Génétique moléculaire et cellulaire

Les scientifiques étudient alors des cellules pluripotentes pour mieux comprendre ces maladies. Il s’agit de cellules immatures qui peuvent se transformer en n’importe quelles cellules. Ces cellules peuvent alors être transformées en cellules artérielles de manière à ce qu’elles ressemblent au tissu des médias des personnes atteintes de la SCAD et ou de la DFM.

J’ai pu visiter la salle où l’on travaille sur ces cellules pluripotentes. Pour ne pas les contaminer, on devait couvrir nos chaussures, nos vêtements et porter des gants. Les scientifiques placent ces cellules dans des incubateurs pour qu’elles forment des colonies.

Ensuite, les chercheurs utilisent ces cellules pour tester des hypothèses, comme l’implication de certains gènes, car 18 gènes ont déjà été identifiés comme liés à la SCAD. Il existe aussi des hypothèses sur l’influence de l’environnement cellulaire : quel type d’environnement peut entraîner des anomalies ? Par exemple, des tests sont en cours pour étudier l’effet de la progestérone (une hormone produite par les ovaires et en petite quantité par les testicules) ou l’impact de l’hypertension.

Les scientifiques travaillent sur des processus similaires pour la DFM.

Pourquoi ces cellules sont si importantes ?

La SCAD est encore considérée comme une maladie rare car elle est souvent sous-détectée. C’est pourquoi la méthode « in vitro » avec des cellules souches est si importante. Elle est souvent utilisée pour des maladies rares. En cultivant ces cellules, on peut étudier les mécanismes de la SCAD et essayer de corriger la mutation génétique responsable. On pourra aussi tester des molécules thérapeutiques qui pourraient devenir des médicaments.

Hypothèses sur la SCAD : solutions statistiques et mathématiques

Mais les recherches ne se limitent pas à l’observation des cellules et des molécules avec des microscopes ou d’autres machines puissantes. Pour certaines questions et hypothèses, on cherche à trouver des solutions grâce à des méthodes mathématiques et statistiques. Par exemple, certains chercheurs comparent de grandes cohortes de personnes. Ainsi, ils comparent 2000 personnes atteintes de SCAD à une cohorte anglaise de 500 000 personnes en bonne santé.

J’ai été ravie de voir comment ces esprits brillants travaillent ensemble pour trouver des solutions pour nous, les patient-es. Je remercie la Pre Nabila Bouatia-Naji et son équipe pour leur accueil chaleureux et leurs explications. Nous avons également discuté des actions à entreprendre pour mieux faire connaître la SCAD. Nous organiserons ensemble une journée d’information pour les patient-es et toute personne intéressée, qui portera sur la SCAD et la DFM. Elle aura lieu cet automne.